Se las llama “inteligencias” pero en realidad, si lo comparamos con nuestro pensamiento, son “piezas” segmentadas de un proceso hipercomplejo como es nuestra cognición y que solo atienden a aspectos muy delimitados de un razonamiento.

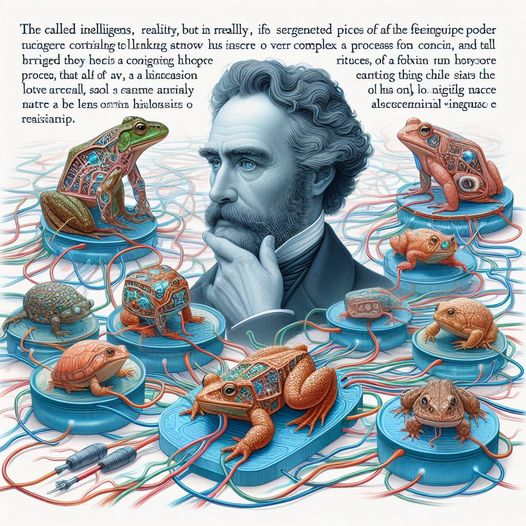

Por buscar una analogía, el momento histórico que vivimos hoy con las IAs sería similar al que aconteció cuando Galvani hizo circular corriente por la pata de una rana y descubrió la naturaleza eléctrica del impulso nervioso (un hecho que pudo servir de inspiración a Mary Shelley para escribir su Frankenstein).

Hoy la potencia de cálculo y de almacenamiento permite el desarrollo de complejos algoritmos que nos llevan a solucionar problemas con un grado de precisión que en ocasiones supera al del experto.

Pero del mismo modo que la rana sigue muerta y descuartizada sobre la mesa de Galvani y lo único que se evidencia es el resultado de un fenómeno físico al pasar la corriente por los músculos, las IAs también están muertas, a la espera de una descarga, de un estímulo, de una cuestión que resolver y cuando lo tienen, lo único que evidencian es el éxito o no del propósito para el que algoritmo fue creado.

No hay más vida ni intención, no hay más inteligencia que la de la señora o señoro que aprieta el botón; la verdadera inteligencia o estupidez según se mire, sigue fuera de la caja de metal que la contiene, la parte creativa y volitiva le es ajena a la IA que como la pata de la rana, permanece inmutable hasta que alguien la activa.

Siguiendo con la analogía de la rana de Galvani, hasta ahora lo que teníamos eran muchas extremidades desconectadas (varias ranas descuartizadas), sistemas expertos independientes, creados para razonar sobre un único propósito.

Este tipo de sistemas, de “inteligencias”, pueden ser desde el más simple como el programa de control de un termostato inteligente, hasta lo más complejo: aparatos de diagnóstico que analizan las imágenes obtenidas y presentan un resultado probable en función de del resultado obtenido y un histórico de casos.

Las IAs guardan cierto paralelismo funcional con nuestros modelos teóricos del pensamiento: La información que viene por vía periféricos se copia a la memoria RAM, y el procesador, rescata del disco duro casos y empieza a cotejar y a operar con ellos en esa memoria de trabajo hasta llegar a una solución. Esa solución, que puede ser filtrada/modulada o no por un humano, pasará según criterio a engrosar los episodios que se archivarán en el disco duro, siendo tenidos en cuenta en posteriores “ensayos” induciendo de esta manera tan somera a un aprendizaje.

La revolución surge cuando, en nuestra búsqueda del moderno Prometeo como imaginaba Shelley, empezamos a coser patas de rana y las conectamos a un “Ejecutivo Central o procesador” con mayor capacidad de cálculo, capaz de coordinar más de un periférico de entrada y salida y exponenciamos a nivel de nube la capacidad de almacenamiento, disponiendo de “más experiencias” sobre las que inferir, llegando así a soluciones tan complejas como las que hoy nos maravillan capaces de conducir de manera autónoma un coche, de dibujar un cuadro o de resolver con nota un examen.

Pero como decíamos antes, la pata de la rana en su naturaleza sigue muerta, por muchas patas que se cosan, no hay más vida en el laboratorio que la del Doctor Frankenstein dando al interruptor de la corriente.

Lamentablemente, las conclusiones o resultados que surgen de la actividad de la IAs, aunque sean acertadas nacen sesgadas, porque “el olvido” y el “recuerdo” de ese almacén episódico que usan para sus “razonamientos”, no es fruto del azar ni autoadquirido, es intencionado y dirigido por quienes programan el algoritmo, por los que cosen las patas de las ranas.

“La inteligencia está ahí fuera”. La voluntad de resolver una ecuación y la creatividad la hora de inventar paisajes a las IAs se lo damos nosotros. Es nuestra estupidez la que guía este tipo de inteligencias, porque de ella surgen las necesidades u objetivos a cubrir de su desempeño.

En ese contexto dirigido y sesgado, las IAs nos abren las puertas a las más absoluta de las distopías, donde el día de mañana a un imbécil (hablando en términos clásicos de inteligencia) se le dote de un apéndice intelectual tipo ChatGPT y guie tanto sus decisiones como las de quienes dependan de él en función de una máquina programada con un propósito que el idiota, que la opera, no alcanzará a entender. En ese momento, el libre albedrío habrá sido un sueño y dios un suspiro.

Leave a Reply